Wasserstoff birgt ein riesiges Energiepotential und kommt nicht nur in Wasser vor: Er ist auch Bestandteil vieler organischer und anorganischer Verbindungen, die in industriellem Abwasser, Gülle, Ammoniak oder Gasen stecken. Das 2021 in Berlin-Adlershof von dem Mathematiker und Mediziner Jens Hanke gegründete Unternehmen Graforce baut auf der Basis dieser Erkenntnis Plasma-Elektrolyseure, sogenannte Plasmalyzer, die aus energiereichen chemischen Verbindungen in Reststoffen Wasserstoff erzeugen – zu deutlich geringeren Herstellungskosten und mit höheren Erträgen: Im Vergleich zur Wasserelektrolyse benötigt die Methan-Plasmalyse nach Angaben des Unternehmens nur ein Fünftel der Energie, um die gleiche Menge an Wasserstoff zu erzeugen. Die Kosten sinken dadurch von durchschnittlich 6 bis 8 Euro auf nur 1,5 bis 3 Euro pro Kilogramm Wasserstoff.

Die marktreifen, modularen Anlagen ermöglichen die Herstellung von CO2-freiem und CO2-negativem Wasserstoff und könnten damit einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung der Wirtschaft leisten. EDISON-Partner Energate wollte im Interview mit Firmengründer und Technikchef Hanke erfahren, was sich in den vergangenen Jahren bei Graforce getan hat. Fazit: Nicht nur die Technologie ist komplex, auch das Marktumfeld. Und die Politik ist auch nicht gerade hilfreich.

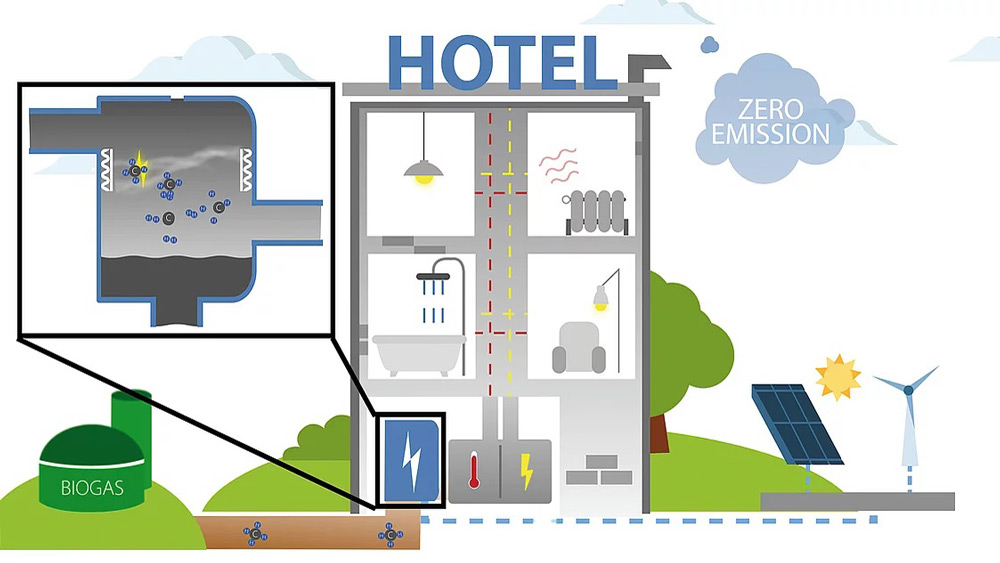

In einem innovativen Anlagenkonzept wird die Methanelektrolyse-Technologie (Plasmalyse) von Graforce in Kombination mit dem Wasserstoffturbinen von Kawasaki für eine emissionsfreie Wärme- und Stromerzeugung genutzt. Der anfallende Kohlenstoff kann anschließend als synthetischer Rohstoff für die industrielle Produktion genutzt werden. Bild: Kawasaki Gas Turbine Europe

Herr Hanke, Graforce nutzt Abwasser, um daraus CO2-freien, also grünen Wasserstoff herzustellen. Wie funktioniert das kurz gesagt?

Wir nutzen die Plasmalyse, um aus hochbelastetem Abwasser grünen Wasserstoff zu gewinnen. Diese Technologie ist eine Weiterentwicklung der klassischen Elektrolyse – die Plasmaelektrolyse – die mit einem Hochspannungsplasma arbeitet und chemische Reaktionen effizienter gestaltet. Der zentrale Unterschied zur herkömmlichen Elektrolyse liegt in der Plasmabildung: Durch das Anlegen eines hohen elektrischen Feldes entsteht zwischen zwei Elektroden und einem Trägergas ein energiereiches Plasma. Dieses enthält hochreaktive Spezies wie Ionen, Radikale und angeregte Moleküle, die chemische Reaktionen beschleunigen und optimieren. Dank der höheren Energieniveaus der Plasmaelektrolyse werden alternative Reaktionsmechanismen aktiviert, die eine effizientere Spaltung von Molekülen ermöglichen.

Es geht um Abwasser als Rohstoff. Inwiefern sind da Schadstoffe eine Herausforderung?

Die Schmutzwasser-Plasmalyse wurde speziell für Kläranlagen entwickelt. Hochbelastetes Zentrat- oder Brüdenwasser weist eine weitaus höhere Schadstoffkonzentration auf als normales Abwasser und stellt für konventionelle Verfahren eine große Herausforderung dar. Mit der Plasmalyse-Technologie können bis zu 75 Prozent der Ammoniumlast im Wasser eliminiert werden. Die gewonnene Energie in Form von Wasserstoff kann anschließend genutzt werden, während die Stickstofffreisetzung eine kostenintensive Deammonifikation überflüssig macht. Dies senkt die Betriebskosten von Kläranlagen erheblich und trägt gleichzeitig zur Energiegewinnung bei.

Eignet sich Plasmalyse ausschließlich für die Wasserstoffgewinnung aus Schmutzwasser?

Neben Wasser und ammoniumhaltigem Abwasser können auch kohlenwasserstoffreiche Medien wie Erdgas, Biogas und Flaregas verarbeitet werden. Dadurch erweitert sich nicht nur die Bandbreite potenzieller Wasserstoffquellen, sondern es entsteht ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft, indem organische Abfälle oder erneuerbare Kohlenwasserstoffe ebenso genutzt werden wie fossile Energieträger, die in Wasserstoff und festen Kohlenstoff umgewandelt werden.

Im Mercure-Hotel MOA Berlin wird Methan aus einer Biogas-Anlage mit sehr geringem Energieaufwand in Wasserstoff und festen Kohlenstoff CO2-neutral aufgespalten. Der so gewonnene Wasserstoff wird dann zur Wärmeerzeugung genutzt. Grafik: Graforce

Graforce gibt es mittlerweile seit fast 13 Jahren. Die erste Plasmalyse-Anlage ging 2019 in Berlin in Betrieb. Was ist seither passiert und woran arbeiten Sie aktuell?

2019 eröffneten wir in Berlin-Adlershof die erste deutsche HCNG-Plasmalyse-Anlage mit integrierter Tankstelle. In diesem Pilotprojekt wurde Wasserstoff aus Schmutzwasser mittels Plasmalyse gewonnen und mit Erdgas vermischt, um ein HCNG-Gemisch mit 30 bis 40 Volumenprozent Wasserstoff zu erzeugen. Diese Mischung konnte direkt als Kraftstoff in Erdgasfahrzeugen eingesetzt werden und führte zu einer emissionsärmeren Verbrennung. In den darauffolgenden Jahren haben wir mehrere Pilotprojekte realisiert, um die Vielseitigkeit der Plasmalyse-Technologie zu demonstrieren.

„Die fehlende Technologieoffenheit, die andauernde EU-Überregulierung und die hohen Energiekosten in Deutschland erschweren unsere Unternehmensentwicklung erheblich.“

Dazu gehörte eine Schmutzwasser-Plasmalyse-Anlage bei den Berliner Wasserbetrieben, die hochbelastetes Abwasser behandelt und gleichzeitig Wasserstoff produziert. Ein weiteres Projekt war die Methan-Plasmalyse-Anlage im Hotel MOA, die Erdgas oder Biogas teilweise in Wasserstoff und festen Kohlenstoff umwandelte. Das Ziel war es, den erzeugten Wasserstoff als Blending-Komponente in bestehende Heizkesselsysteme einzuspeisen, um den CO2-Ausstoß von Heizthermen zu senken. Der entstehende feste Kohlenstoff wurde in Baumaterialien verwendet.

Was ist mit der Methan-Plasmalyse?

Die Methan-Plasmalyse ist unsere bislang fortschrittlichste Wasserstofftechnologie und ermöglicht eine kosteneffiziente Produktion von 2 bis 3 Euro pro Kilogramm H2. Sie wandelt Erdgas oder Biogas in Wasserstoff und festen Kohlenstoff um. Und das mit nur einem Energieaufwand von 10 bis 14 kWh pro Kilogramm H2. Anders als beim konventionellen Dampfreforming, bei dem große Mengen CO2 freigesetzt werden, bleibt der Kohlenstoff bei der Plasmalyse in fester Form erhalten und kann in verschiedenen Industrien genutzt werden – beispielsweise in der Bau-, Stahl- oder Düngemittelindustrie. Mit einer Methanumwandlungsrate von 98 Prozent und einem erheblich geringeren Energiebedarf – rund 80 Prozent weniger als die klassische Elektrolyse – bietet diese Technologie eine wirtschaftliche und nachhaltige Alternative zur Wasserstoffproduktion. Zudem ermöglicht sie signifikante CO2-Reduktionen, insbesondere bei LNG-Importen, da sie jährlich Millionen Tonnen CO2-Emissionen einsparen kann.

Wo liegen aktuell Ihre größten Herausforderungen?

Wir stehen – wie viele andere junge Technologieunter nehmen – vor der großen Herausforderung, unsere innovative Plasmatechnologie in einem schwierigen Marktumfeld schnell zu skalieren. Die fehlende Technologieoffenheit, die andauernde EU-Überregulierung und die hohen Energiekosten in Deutschland erschweren unsere Unternehmensentwicklung erheblich.

Als Sie mit der H2-Produktion begonnen haben, steckte das Thema noch in den Kinderschuhen, mittlerweile gibt es ein genehmigtes H2-Kernnetz und eine Importstrategie. Wie bewerten Sie diese Fortschritte für einen grünen H2-Hochlauf?

Der Aufbau eines H2-Kernnetzes und eine Importstrategie sind erste Schritte, doch sie fokussieren einseitig auf Import und Elektrolyse. Notwendig ist eine technologieoffene Förderung, die jede Form der CO2-Reduktion honoriert – unabhängig vom Umfang. Statt starrer Wasserstofffarbenlehre braucht es wirtschaftliche Anreize, Steuererleichterungen und die Nutzung bestehender Erdgasinfrastrukturen, um Emissionen schnell und effizient zu senken.

Diese Technologie hat einfach den falschen Ausgangsstoff und dient dazu das Verkaufsmodell der Fossil-Lobby aufrecht zu erhalten. Und Biomethan wird dort gebraucht, wo es keine Ersatzmöglichkeit für Methan (fossile Erdgas) gibt.

Der gute Herr scheint hier auf dem falschen Pferd zu sitzen. Wasserstoff aus Methan zu erzeugen – auch wenn Kohlenstoff dann übrigbleibt – ist nicht zukunftsträchtig. Sorry.