Was noch zu tun ist

Zu den technischen gehört der Wirkungsgrad: Bei jedem der Umwandlungsschritte gibt es einen gewissen Verlust, ebenso wie bei der Übertragung zur Erde. Laut Esa sollten 10 bis 15 Prozent der einfallenden Sonnenenergie als nutzbare Energie auf der Erde ankommen.

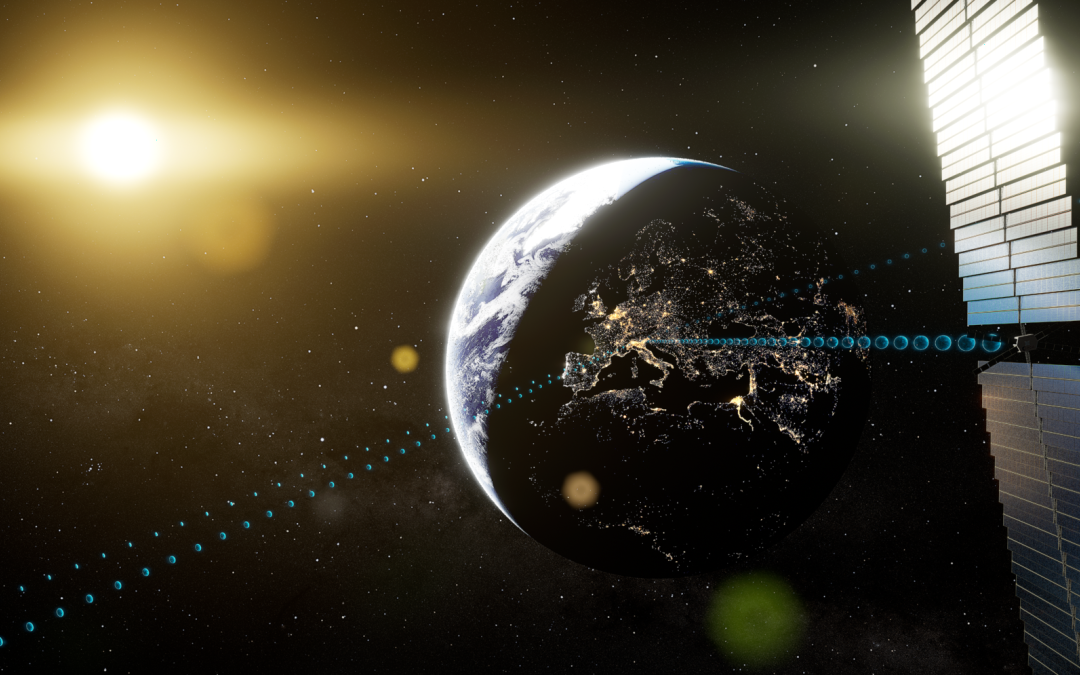

Eine Solarfarm auf der Erde liefert zwar eine deutlich höhere Energieausbeute – aber nur wenn die Sonne scheint, also tagsüber und bei Sonnenschein. Eine Solarfarm im Weltraum hingegen erzeugt kontinuierlich Strom. Im Jahresmittel, sagt Vijendran, könnte letztere zehnmal so viel Strom liefern wie eine terrestrische Solarfarm in unseren Breiten.

Zu den technischen Problemen gehört auch die Übertragung der Energie zur Erde. Der Esa-Mitarbeiter plädiert dafür, internationale Standards einzuführen, etwa was die Übertragungsfrequenzen angeht. Das gilt auch für Fragen der Sicherheit: Wie interagiert der Strahl mit der Erdatmosphäre? Wie muss er beschaffen sein, dass er für Menschen und Tiere sowie Flugzeuge und Satelliten ungefährlich ist und damit er die Kommunikation nicht stört?

Woher kommt das Geld?

Bei den wirtschaftlichen Fragen geht es um die Kosten für die Solarzellen und deren Trägersysteme, die Montageroboter und den Transport ins All. Das hat auch eine politische Dimension, schließlich muss so ein Projekt finanziert werden. Einen Megawattsatelliten ins All zu bringen, wird die Esa zwischen 10 und 20 Milliarden Euro kosten.

Eine Hürde sind schließlich die Empfangsanlagen: Damit der Strahl ungefährlich ist, kann er nicht so stark wie möglich fokussiert werden. Das bedeutet, dass die Antennen relativ groß sein müssen: je nach Frequenz zwei bis zehn Kilometer im Durchmesser. Dafür müssen erst einmal passende Flächen bereitgestellt werden.

In dicht besiedelten Gebieten dürfte das eher schwierig werden. Eine Möglichkeit, welche die Esa prüfe, könnte sein, Antennen in ehemaligen Braunkohletagebauen einzurichten, sagt Vijendran. Auch eine Kombination mit der Landwirtschaft werde untersucht. Schließlich gebe es die Möglichkeit, die Empfänger nicht an Land, sondern auf dem Wasser aufzubauen.

Das ist aber nicht nur ein geografisches Problem, sondern auch ein soziales: Können die Menschen damit leben, dass solche großen Receiver in der Landschaft stehen?

Auf einer geostationären Umlaufbahn gibt es natürlich auch Tag und Nacht.

Für eine dauerhafte Sichtverbindung zu den 3 möglichen Librationspunkten müsste man nur die Erdrotation abschalten.