Mit wichtigen technologischen Durchbrüchen reift die Fusionstechnologie zur Energieerzeugung weiter heran. Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Nuklearindustrie widmet sich auch das Mannheimer Unternehmen Bilfinger mit der Lieferung von Komponenten dem Thema Kernfusion. Es ist zudem Gründungsmitglied des Industrieverbandes „Pro-Fusion“. Wolfgang Walter, Technical Support Manager bei der Bilfinger Nuclear & Energy Transition GmbH in Dortmund, gibt im Interview einen Einblick in die Technik und skizziert ihre Weiterentwicklung in Richtung eines kommerziellen Betriebs.

Herr Walter, die kommerzielle Nutzung der Kernfusion zur Energiegewinnung ist „technologisch greifbar nahe“, hieß es beim Anfang Juni durch Bilfinger mitgegründeten Industrieverband „Pro-Fusion“. Wo steht die Technik heute?

Dass sich ein Industrieverband gegründet hat, an dem neben Bilfinger auch weitere renommierte Firmen wie Siemens Energy oder Framatome beteiligt sind, ist ein klares Zeichen für den Übergang von der Forschungsphase in eine industrielle Anwendungsphase. Seit den Neunzigerjahren hat sich technologisch viel getan. Dabei möchte ich vor allem drei Experimente mit Forschungsreaktoren hervorheben.

Der promovierte Physiker ist seit 2002 Leiter Magnettechnologie bei Bilfinger Noell und Technical Support Manager bei der Bilfinger Nuclear & Energy Transition GmbH in Dortmund.

Nämlich?

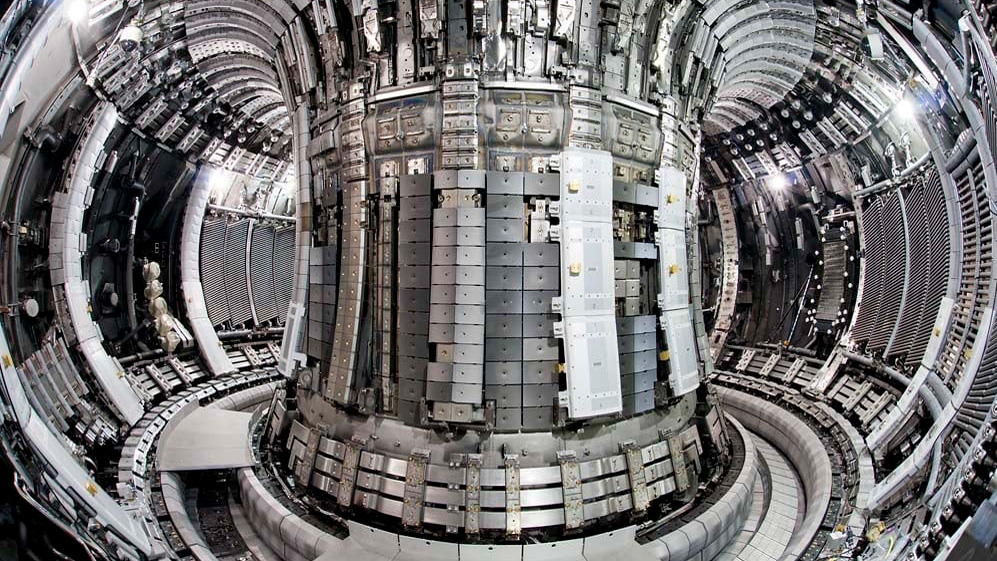

Eines ist das Jet-Experiment – der Joint European Torus – im britischen Culham. Hierbei handelt es sich um eine sehr große Kernfusionsanlage, wo man viele Erkenntnisse zu Fragen der Aufheizung und des Umgangs mit dem Plasma in der Praxis gesammelt hat. Das sind große Fortschritte in der Diagnose. Ein anderes wichtiges Experiment befindet sich in Deutschland. Die Anlage „Wendelstein 7-X“ hat gezeigt, dass man ein kraftwerkstaugliches Stellaratorkonzept für den Dauerbetrieb bauen kann. Sie hat den Beweis erbracht, dass man das Plasma über einen Zeitraum von 30 Minuten halten kann, für länger war sie allerdings nicht ausgelegt. Aber über diesen Zeitraum erreicht man bereits das nötige Gleichgewicht für einen späteren Reaktorbetrieb zur Energiegewinnung. Wir haben für dieses Experiment die nicht-planaren Magnetspulen gefertigt.

Und Nummer drei?

Ein weiteres Experiment, das in den letzten Jahren sehr viel Aufmerksamkeit in der Presse erhalten hat, ist die National Ignition Facility am kalifornischen Lawrence Livermore National Laboratory. Mit einem auf Trägheits- oder Laserfusion basierenden Konzept haben sie gezeigt, dass sie Nettoenergie aus der Fusion herausziehen konnten. Dies ist allerdings insofern zu relativieren, dass sie mit Lasern auf einen Pellet schießen, um dort Plasma zu zünden. Der Energiegewinn entsprach damit sozusagen der Energiedifferenz zwischen der per Laser in das Pellet reingesteckten und der per Fusion erzeugten Energie. Keine Berücksichtigung fand der Aufwand zur Erzeugung des Laserlichts, was aber die National Ignition Facility auch so kommuniziert hat.

Welche Schlüsse zum aktuellen Entwicklungsstand der Kernfusion lassen sich aus diesen Experimenten ziehen?

Zusammenfassend haben die Experimente also gezeigt, dass man ein Plasma erzeugen, es kontrollieren und zünden kann. Klar ist aber auch, dass man diese Anlagentechnologie für ein Kraftwerk noch verbessern muss, um das Ganze auch effektiv zu gestalten. Man hat auch noch Aufgaben zu erledigen, um den Übergang von einem Forschungsfusionsreaktor zu einem echten Kraftwerk zu schaffen. Denn dort muss die Energie dann ausgekoppelt werden. Diese Komponenten sind bei den Forschungsreaktoren so nicht vorgesehen und erhöhen nochmal die Komplexität der Anlage. Darin steckt viel herausfordernde industrielle Entwicklungsarbeit.

In welchen Richtungen?

Es gibt vor allem noch zwei Forschungsthemen, wo die Wissenschaft noch Beiträge liefern kann und muss: zum einen das Thema Materialentwicklung für die sogenannte „First Wall“. In den Fusionsreaktoren erzeugt man sehr viele schnelle Neutronen, die teilweise auf diese erste Wand treffen und dazu führen, dass in diesen Materialien Atome umgeordnet werden und die strukturellen Eigenschaften der Materialien nachlassen. Zur weiteren Optimierung der Materialien befindet sich eine Forschungsanlage derzeit im Aufbau, die sogenannte „IFMIF-DONES“ in Spanien, die einen Neutronenfluss in einer ausreichenden Intensität und mit dem richtigen Spektrum liefern kann. Zweites Forschungsthema ist das sogenannte „Tritium breeding“. Man spricht immer von einer Wasserstoff-Fusionierung. Aber in den allermeisten momentan untersuchten Konzepten will man Deuterium und Tritium fusionieren, also schwere Wasserstoffisotope. Da Tritium sehr selten auf der Erde ist, muss man es künstlich gewinnen. Man kann aber auch im Fusionsreaktor selbst das Tritium erzeugen.

Warum nutzt man Deuterium und Tritium?

Der sogenannte Wirkungsquerschnitt, also die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Fusion bei bestimmten Bedingungen – Temperatur, Druck und zeitliche Dauer des Einschlusses – kommt, ist bei Deuterium und Tritium einfach um ein Vielfaches höher als bei normalem Wasserstoff. Daher setzt man auf diese Isotope. Mit den Neutronen selbst kann man dieses Tritium im Reaktor erzeugen, indem man sie auf Lithium treffen lässt. Dies ist erwiesen, aber noch nicht in größerem Maßstab gezeigt worden. Hier muss die Wissenschaft noch vorankommen.

Wann rechnen Sie – vor dem Hintergrund dieser noch bevorstehenden Herausforderungen – mit einem ersten Demonstrator zur Stromerzeugung und was trägt der Verband „Pro-Fusion“ dazu bei?

Die Prognosen der deutschen Start-ups liegen alle zwischen den 2030er und 2040er Jahren. International sieht es ähnlich aus. Die 2030er Jahre stellen sicherlich einen aggressiven Zeitplan dar. Ein erster Demonstrator in den 2040er Jahren erscheint mir realistischer. Eine genaue Zahl zu nennen ist schwierig, aber 2040 plus/minus X erscheint mir vernünftig und machbar. In Deutschland gibt es mehrere zum Zweck der Demonstratorentwicklung gegründete Start-ups: Focused Energy, Gauss Fusion, Proxima Fusion und Marvel Fusion. Diese sind zum großen Teil Mitglieder im Verband „Pro-Fusion“. Im Verband sind aber auch Firmen, die Material, Komponenten oder Dienstleistungen für Anlagen liefern wollen. Auch wir als Bilfinger fokussieren uns auf die Komponentenlieferung sowie eventuell weitere Servicedienstleistungen im späteren Verlauf.

Wo könnte denn das erste Fusionskraftwerk stehen?

Da sollten wir in Deutschland auch das nötige Selbstvertrauen an den Tag legen. Aus meiner Sicht muss das erste Fusionskraftwerk in Deutschland stehen, am liebsten in Bayern. Und ich als Franke würde es mir in Franken wünschen. In Deutschland sehe ich hierfür eine große Aufbruchstimmung. Wir haben vier großartige Start-ups, die verschiedene Kraftwerkstechnologien untersuchen und entwickeln wollen. Darüber hinaus sehen wir weitere engagierte, etablierte Firmen: neben Großkonzernen auch solche aus dem Mittelstand, die ebenfalls viel Erfahrung in der Fusionsforschung mitbringen. Zusammen mit den positiven Signalen aus der Politik haben wir hier das Potenzial, diese große Herausforderung zu meistern – vielleicht ja auch als Erster. Aber auch andere Weltregionen wie der asiatische Raum mit vor allem China, Japan und Südkorea sowie die USA und Großbritannien sind da sehr aktiv. Wir sind technologisch stark, aber in den USA gibt es sehr beträchtliche Finanzierungen von privater Seite, aber auch von der öffentlichen Hand. Da ist man weiter als hierzulande. Gleiches gilt für das Thema Regulierung und Sicherheit, wo amerikanische und britische Start-ups über eine bessere Planbarkeit verfügen, weil ihre Regierungen dort bereits für mehr Klärung gesorgt haben. Hier gibt es in Europa noch viel zu tun.

Mit welchen weiteren Partnern arbeiten Bilfinger und der Industrieverbund „Pro-Fusion“ auf diesem Weg zusammen? Erhalten Sie Unterstützung von Institutionen und Regierungen?

Mit Institutionen und Regierungen gibt es einen engen Austausch. Bilfinger blickt auf einen ganz langen Hintergrund in der Fusionsforschung zurück. Wir haben für alle wesentlichen europäischen Fusionsexperimente Schlüsselkomponenten geliefert. Insofern bestehen die Kontakte – gerade auch zu deutschen Forschungseinrichtungen wie dem KIT in Karlsruhe, dem Forschungszentrum in Jülich und dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching und Greifswald. Auch die Politik zeigt mittlerweile ein großes Interesse an dem Thema und sendet positive Signale. Es gibt Gespräche mit uns und „Pro-Fusion“. In der Bundesregierung hat sich insbesondere die Wissenschaftsministerin Stark-Watzinger sehr engagiert gezeigt. Sie hat sich beim „EU Fusion Business Forum“ für die Fusion ausgesprochen. Darüber hinaus hat sich auch die Bayerische Staatsregierung mit einem Positionspapier eindeutig positioniert. Diesen Rückhalt braucht die Technologie natürlich.

Wie steht es um Umweltfreundlichkeit und Sicherheit von Fusionsanlagen? Wo spielt die Fusionstechnologie gegenüber der umstrittenen Kernspaltung ihre Vorteile aus?

Hierbei gibt es eine Reihe von Punkten zu berücksichtigen. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass es bei der Fusion eben nicht dieses Potenzial eines Supergaus gibt. Das heißt, man hat hier keine Kettenreaktion, die von sich aus aus dem Ruder laufen kann. Eine Fusionsreaktion würde im Störfall abklingen. Auch das Thema Abfall stellt sich anders dar. Bei der Fusion gehen wir davon aus, dass die Nuklide wesentlich kurzlebiger als bei der Kernspaltung sein werden, wodurch sie handhabbarer sind. Die Fusionstechnologie ist effizient und ressourcenschonend, weil wir es mit hohen Energiedichten zu tun haben. Wir kommen hierbei in den Bereich eines normalen konventionellen Kraftwerks, das komplementär zu erneuerbaren Energien wie Windkraft und Sonnenenergie ist.

„Das Fusionskraftwerk hat die schöne Eigenschaft, mit nicht volatiler Energie Grundlast zur Verfügung zu stellen.“

Walter zu den Stärken der neuen Energiequelle

Im Gegensatz zu diesen, die größere Landschaften belegen, ist das Fusionskraftwerk lokal sehr begrenzt. Es hat die schöne ergänzende Eigenschaft, mit nicht volatiler Energie Grundlast zur Verfügung zu stellen. Mit der Fusionsenergie kann man zudem eine gewisse Sicherung unserer Energieversorgung erzielen. Bei der Fusion haben wir einen einfach verfügbaren Brennstoff, der es erlaubt, sich von der Abhängigkeit von Gasimporten teilweise zu emanzipieren. Ein Kraftwerk im Dauerbetrieb ohne Volatilität ist sicherlich auch für gewisse Industrien mit hohen und prozesskritischen Energiebedarfen von Interesse. Und CO2-neutral ist das Ganze natürlich auch.

Was ist dann Ihre Zukunftsvision für den Einsatz der Kernfusion in der Energieversorgung?

Einsatzschwerpunkt und zukünftige Rolle sind noch nicht ganz absehbar. Wie schon gesagt, ergänzt die Technologie die erneuerbaren Energien sehr gut. Ministerin Stark-Watzinger hat auch erst neulich in Berlin bei einer Veranstaltung wieder angeführt, dass sie für 2045 damit rechnet, in Deutschland einen zwei- bis dreimal höheren Energieverbrauch als heute zu haben. Dieser Herausforderung könnte gerade die Fusionstechnologie mit einem CO2-neutralen Grundlastkraftwerk als perfekte Ergänzung zum zukünftigen Energiemix begegnen.

Bis das letzte Forschungsgeld in der Fusionsenergie versenkt ist, haben wir den Energiebedarf längst durch regenerative Energien gedeckt.

„Ein erster Demonstrator in den 2040er Jahren erscheint mir realistischer“

Also noch lange keine anwendbare Eneergiequelle! Wenn icn 35 bis 50 Jahren eine fertige Anwendung bereit ist, sprechen wir dann wieder darüber.